Chaque année, des milliers de litres d’eau de pluie tombent sur votre toiture pour finir directement à l’égout. Pendant ce temps, votre compteur d’eau tourne, gonflant vos factures pour des usages qui ne requièrent absolument pas une eau de qualité potable. Au Canada, où la consommation moyenne des ménages reste élevée, cette situation relève du non-sens écologique et économique. Beaucoup de propriétaires hésitent, freinés par une idée reçue : la complexité d’un tel système, surtout face à la rigueur de nos hivers. On imagine des installations compliquées, des contraintes de gel insurmontables et un entretien fastidieux.

Pourtant, cette perception est largement dépassée. La clé n’est pas simplement de placer un baril sous une gouttière, mais de concevoir la récupération de l’eau de pluie comme un véritable cycle domestique intelligent. Il s’agit de voir au-delà de la contrainte pour saisir l’opportunité : transformer une précipitation en une ressource gratuite, fiable et parfaitement adaptée à de nombreux besoins de la maison et du jardin. L’enjeu n’est plus seulement d’économiser de l’eau, mais de gagner en autonomie et d’adopter une gestion de l’eau plus résiliente et durable.

Cet article est conçu comme un guide pragmatique pour le propriétaire canadien. Nous allons démystifier le fonctionnement de ces systèmes, vous aider à choisir l’équipement adapté à notre climat, détailler les usages concrets et les gestes d’entretien. Vous découvrirez que, loin d’être un casse-tête, la récupération d’eau de pluie est une démarche de bon sens, accessible et étonnamment rentable.

Sommaire : Valoriser chaque goutte de pluie sur votre propriété

- Comment fonctionne un récupérateur d’eau de pluie ? L’anatomie d’un système simple

- Cuve enterrée ou hors-sol : comment choisir le bon réservoir pour votre eau de pluie ?

- Que peut-on vraiment faire avec l’eau de pluie récupérée ?

- L’entretien de votre système d’eau de pluie : les gestes simples pour une eau de qualité

- Quelle taille de cuve choisir ? Le calcul simple pour ne pas voir trop grand ou trop petit

- Comment avoir un beau jardin sans gaspiller une goutte d’eau

- Comment votre toit végétal peut réduire votre facture de climatisation et désengorger les égouts

- Mettre un jardin sur son toit : bien plus qu’une belle idée, une solution d’avenir

Comment fonctionne un récupérateur d’eau de pluie ? L’anatomie d’un système simple

Contrairement aux idées reçues, un système de récupération d’eau de pluie n’est pas une machinerie complexe. Il s’agit plutôt d’un assemblage logique de quelques composants clés qui travaillent de concert pour capter, filtrer, stocker et distribuer l’eau. Le principe est universel : l’eau qui tombe sur votre toit est dirigée par les gouttières vers une descente pluviale, où elle est interceptée avant de toucher le sol. C’est à ce point que la magie opère.

Le premier élément crucial est le collecteur filtrant, installé sur la descente de gouttière. Son rôle est double : il dévie l’eau vers votre cuve tout en effectuant une première filtration grossière pour éliminer les feuilles, brindilles et autres débris. Certains modèles plus avancés, appelés « first-flush diverter », écartent automatiquement les premiers litres d’eau, qui sont souvent les plus chargés en polluants accumulés sur le toit. L’eau pré-filtrée s’écoule ensuite vers le réservoir de stockage, qui peut être un simple baril ou une grande cuve.

Une fois dans la cuve, l’eau est protégée de la lumière pour éviter le développement d’algues. Une pompe, manuelle ou électrique, permet ensuite de l’extraire pour les différents usages. La conception du système doit impérativement prendre en compte les spécificités canadiennes, notamment la gestion du gel, qui est loin d’être un obstacle insurmontable. Un système de dérivation hivernale permet simplement de rediriger l’eau vers son chemin habituel lorsque les températures chutent, protégeant ainsi l’installation.

Plan d’action : Installer votre système de récupération au Canada

- Calculer le potentiel : Estimez la pluviométrie annuelle de votre région (ex: 1500 mm à Vancouver contre 400 mm à Calgary) et la surface de votre toiture pour évaluer le volume collectable.

- Choisir la cuve : Optez pour une cuve hors-sol (économique, mais nécessitant une vidange hivernale) ou enterrée (plus chère, mais protégée sous la ligne de gel).

- Prévoir l’hiver : Installez un système de dérivation hivernale sur votre descente de gouttière pour protéger la cuve et les tuyaux du gel.

- Assurer la propreté : Intégrez un « first-flush diverter » pour écarter les premières minutes de pluie, qui lavent les polluants du toit.

- Protéger contre les nuisibles : Posez un filtre anti-moustiques à l’entrée de la cuve, conformément aux normes sanitaires provinciales.

- Respecter les normes : Assurez-vous que tous les raccordements respectent le Code national de la plomberie, notamment avec un dispositif anti-refoulement certifié (CSA B128.1).

- Planifier l’hivernage : Préparez une routine de fin d’automne incluant la vidange complète de la cuve, la déconnexion de la pompe et le nettoyage des filtres.

Cuve enterrée ou hors-sol : comment choisir le bon réservoir pour votre eau de pluie ?

Le choix du réservoir est sans doute la décision la plus structurante dans votre projet de récupération d’eau de pluie, surtout au Canada. Les deux grandes familles, les cuves hors-sol et les cuves enterrées, présentent des avantages et des contraintes bien distincts, directement liés à notre climat. Votre choix dépendra de votre budget, de l’espace disponible, de l’esthétique souhaitée et, surtout, de l’usage que vous prévoyez en hiver.

La cuve hors-sol, souvent sous la forme d’un baril ou d’une cuve plus volumineuse en polyéthylène, est la solution la plus simple et la moins coûteuse à installer. Elle se connecte facilement à une descente de gouttière et est parfaite pour un usage saisonnier, principalement l’arrosage du jardin durant l’été. Sa principale contrainte au Canada est sa vulnérabilité au gel. Une vidange complète et une déconnexion avant les premières fortes gelées sont obligatoires pour éviter que la glace n’endommage la structure.

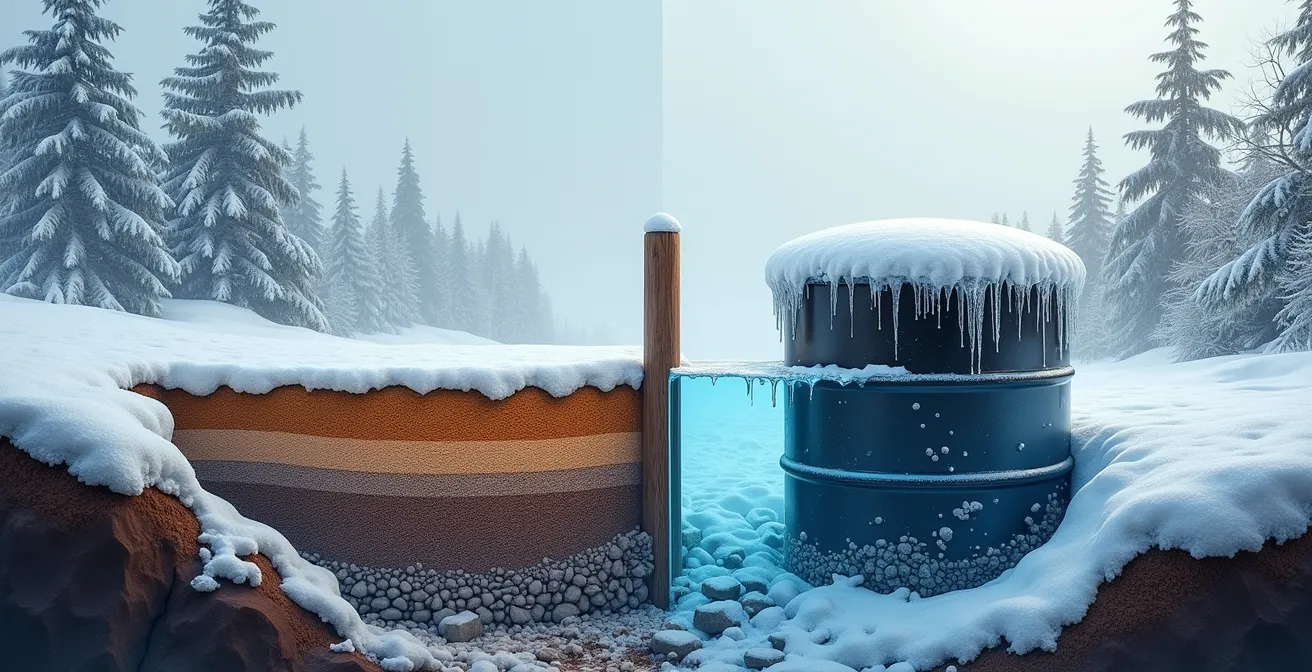

La cuve enterrée représente un investissement initial plus conséquent en raison des travaux d’excavation. Cependant, elle offre des avantages décisifs pour une utilisation à l’année. En étant installée sous la ligne de gel (la profondeur à laquelle le sol ne gèle pas, variant selon les régions), l’eau y est maintenue à une température fraîche et constante, à l’abri du gel et de la lumière. Cela permet non seulement de préserver sa qualité, mais aussi d’alimenter des usages intérieurs comme les chasses d’eau, même au cœur de l’hiver. De plus, elle est complètement invisible, préservant ainsi l’esthétique de votre aménagement paysager.

Cette illustration met en évidence la différence fondamentale de conception face au climat canadien. La cuve enterrée utilise l’isolation naturelle du sol pour se protéger, tandis que la cuve hors-sol doit être mise hors service. Pour faire le bon choix, une analyse de vos besoins réels est indispensable.

Pour vous aider à peser le pour et le contre, voici une comparaison directe des deux options, contextualisée pour un propriétaire canadien.

| Critère | Cuve hors-sol | Cuve enterrée |

|---|---|---|

| Coût initial | $100 – $500 (baril simple) | $3000 – $10,000+ (installation incluse) |

| Gestion hivernale | Vidange et déconnexion obligatoires | Protégée par le sol (si installée sous la ligne de gel) |

| Usage | Saisonnier (jardinage, nettoyage extérieur) | Toute l’année (usages intérieurs et extérieurs) |

| Capacité | Limitée (200 L – 2000 L) | Élevée (1500 L – 20,000 L+) |

| Esthétique | Visible, peut être disgracieux | Invisible, préserve le paysage |

| Entretien | Nettoyage annuel simple | Accès plus complexe, inspection du filtre et de la pompe |

Que peut-on vraiment faire avec l’eau de pluie récupérée ?

Une fois votre système en place, une question essentielle se pose : à quoi va servir toute cette eau ? La réponse est plus vaste qu’on ne l’imagine. L’eau de pluie, par sa nature douce et non calcaire, est une ressource de grande qualité pour tous les usages ne nécessitant pas une eau potable. L’erreur serait de la cantonner uniquement à l’arrosage du potager.

En effet, son potentiel est immense à l’intérieur même de la maison. Savez-vous qu’au Canada, près de 35% de l’eau potable que nous utilisons part directement dans les chasses d’eau et la machine à laver ? Alimenter ces deux postes avec de l’eau de pluie est non seulement possible avec une cuve enterrée et une pompe, mais c’est aussi là que se réalisent les économies les plus significatives sur la facture annuelle. C’est un geste simple qui réduit drastiquement la pression sur les usines de traitement de l’eau municipales.

Il est crucial de comprendre que l’eau de pluie brute est considérée comme non potable. Son utilisation pour la boisson, la cuisine ou l’hygiène personnelle (douche, bain) est formellement déconseillée sans un système de traitement avancé (filtration fine, stérilisation UV, osmose inverse), qui est complexe et coûteux à mettre en œuvre et à entretenir. Respecter cette distinction est la règle d’or pour une utilisation saine et sécuritaire.

Voici une liste des usages les plus courants et recommandés :

- Arrosage du jardin et du potager : L’eau de pluie est idéale pour les plantes car elle est exempte de chlore et de calcaire.

- Alimentation des toilettes : C’est l’usage intérieur le plus simple à mettre en œuvre et le plus rentable.

- Lavage du linge : Sa faible teneur en calcaire permet de réduire la quantité de détergent et préserve votre machine à laver.

- Nettoyage extérieur : Parfait pour laver la voiture, les outils de jardin, la terrasse ou les façades.

- Remplissage d’un bassin ou d’une mare : Une solution écologique pour maintenir le niveau d’eau.

L’entretien de votre système d’eau de pluie : les gestes simples pour une eau de qualité

Installer un récupérateur d’eau de pluie est une excellente initiative, mais pour qu’il reste efficace et sûr au fil des ans, un entretien minimal est indispensable. Heureusement, ces gestes sont simples, peu fréquents et garantissent une eau de bonne qualité tout en prolongeant la durée de vie de votre équipement. La maintenance se concentre sur trois points névralgiques : la collecte, la filtration et le stockage.

La première étape, et la plus régulière, est de veiller à la propreté de la zone de collecte. Cela signifie nettoyer vos gouttières au moins deux fois par an, au printemps et surtout à l’automne après la chute des feuilles. Des gouttières obstruées peuvent non seulement empêcher la collecte, mais aussi contaminer l’eau stockée avec de la matière organique en décomposition. Un simple coup de brosse ou un jet d’eau suffit amplement.

Le cœur de l’entretien réside dans la vérification des filtres. Le collecteur filtrant sur la descente de gouttière doit être inspecté et nettoyé toutes les quelques semaines durant la saison de pluie pour retirer les débris accumulés. De même, la crapaudine (le filtre à l’entrée de la cuve) et le filtre de la pompe doivent être vérifiés périodiquement. C’est une opération qui ne prend que quelques minutes mais qui est essentielle pour la qualité de l’eau et le bon fonctionnement de la pompe.

Enfin, l’hivernage est l’étape cruciale pour tout propriétaire canadien possédant une cuve hors-sol. Avant les premières gelées, il est impératif de vidanger complètement la cuve, de nettoyer les sédiments qui ont pu s’accumuler au fond, et de déconnecter la pompe et les tuyaux pour les mettre à l’abri. Pour les cuves enterrées, l’entretien est plus léger, se limitant souvent à la mise en position « hiver » du collecteur pour que l’eau ne soit plus déviée vers la cuve.

Quelle taille de cuve choisir ? Le calcul simple pour ne pas voir trop grand ou trop petit

Le dimensionnement de la cuve est un exercice d’équilibre. Voir trop grand signifie un investissement initial surdimensionné et une eau qui stagne. Voir trop petit, c’est risquer d’être à court d’eau en pleine sécheresse estivale et de manquer le plein potentiel d’économies. Le bon volume dépend de trois facteurs : le potentiel de collecte de votre toit, vos besoins en eau non potable et la pluviométrie de votre région.

Le calcul du potentiel de collecte est étonnamment simple. Il suffit de multiplier la surface de votre toit (en m²) par la pluviométrie annuelle de votre région (en mm) et par un coefficient de perte d’environ 0,9 (pour tenir compte de l’évaporation et des pertes). Par exemple, une étude montre qu’un toit de 100 m² au Québec peut collecter jusqu’à 90 000 litres par an. Ce chiffre donne une idée du volume maximal que vous pouvez espérer capter.

Ensuite, estimez vos besoins. Pour l’arrosage, comptez environ 15 litres par m² de jardin. Pour les toilettes, multipliez le nombre d’utilisateurs par le nombre de chasses d’eau par jour et le volume de votre réservoir. L’objectif est de trouver une taille de cuve qui puisse couvrir vos besoins durant la plus longue période sans pluie que connaît votre région en été, tout en pouvant se remplir lors des averses suivantes. Pour un usage principalement estival (jardin), une cuve de 500 à 2000 litres est souvent suffisante. Pour un usage toute l’année (toilettes, lessive), des volumes de 3000 à 10 000 litres sont plus courants.

Il n’est pas toujours nécessaire de viser l’autonomie complète. Un système modeste peut déjà avoir un impact considérable.

Étude de cas : Le Centre de géomatique du Québec (CGQ)

Avec un investissement modeste de seulement 27 000 $, le CGQ a mis en place un système de récupération d’eau de pluie simple mais efficace. Un réservoir de 500 litres, alimenté par le toit, suffit à couvrir les besoins de la toilette et de l’évier de la cuisine pendant 10 mois de l’année. Ce petit système permet d’économiser 56 000 litres d’eau potable chaque année, démontrant qu’un dimensionnement intelligent est plus important que la taille brute de la cuve.

Comment avoir un beau jardin sans gaspiller une goutte d’eau

Pour de nombreux propriétaires, le jardin est la principale motivation pour installer un récupérateur d’eau. C’est logique, car l’arrosage peut représenter une part colossale de la consommation d’eau domestique. Des données montrent que le jardinage peut représenter jusqu’à 50% de la consommation d’eau résidentielle en été dans certaines municipalités canadiennes. Utiliser l’eau de pluie, douce et non chlorée, est donc un premier pas essentiel. Mais pour aller plus loin, il faut combiner cette ressource gratuite avec des techniques de jardinage intelligentes.

La première technique est le paillage. Couvrir la base de vos plantes, de vos arbustes et de votre potager avec une épaisse couche de paillis (copeaux de bois, paille, feuilles mortes) est le geste le plus efficace pour réduire l’évaporation. Le sol reste humide plus longtemps, ce qui diminue considérablement la fréquence des arrosages. Le paillis a également l’avantage de limiter la croissance des mauvaises herbes, qui sont des concurrentes directes pour l’eau.

Ensuite, adoptez un arrosage en profondeur et moins fréquent. Il est bien plus efficace d’arroser généreusement une à deux fois par semaine plutôt qu’un peu chaque jour. Un arrosage en profondeur encourage les racines des plantes à plonger plus loin dans le sol pour chercher l’humidité, les rendant plus résistantes à la sécheresse. Privilégiez un arrosage tôt le matin ou en soirée pour minimiser les pertes par évaporation. L’utilisation d’un système d’irrigation goutte-à-goutte ou d’un tuyau suintant, alimenté par votre cuve, est la méthode la plus efficiente, car elle apporte l’eau directement aux racines.

Enfin, pensez à l’aménagement même de votre jardin :

- Choisissez des plantes indigènes : Elles sont naturellement adaptées au climat et à la pluviométrie de votre région et nécessiteront donc beaucoup moins d’arrosage qu’une plante exotique.

- Regroupez les plantes par besoin en eau : Créez des zones de plantes qui aiment l’humidité et des zones pour les plantes plus tolérantes à la sécheresse (xéropaysagisme) afin d’optimiser l’arrosage.

- Améliorez votre sol : Un sol riche en compost ou en matière organique retient mieux l’eau, agissant comme une véritable éponge naturelle.

Comment votre toit végétal peut réduire votre facture de climatisation et désengorger les égouts

Si la récupération d’eau en cuve est une approche pragmatique, le toit végétal, ou toit vert, représente une solution intégrée qui gère l’eau de pluie à la source tout en offrant une multitude d’autres avantages. En transformant votre toit en un écosystème vivant, vous créez une barrière naturelle incroyablement efficace contre les extrêmes climatiques, ce qui a un impact direct sur votre confort et votre portefeuille.

Le bénéfice le plus spectaculaire est la réduction des besoins en climatisation. En été, un toit traditionnel en asphalte peut atteindre des températures de 70°C ou plus, rayonnant cette chaleur à l’intérieur du bâtiment. À l’inverse, par le phénomène d’évapotranspiration, un toit vert agit comme un climatiseur naturel. Des études ont montré qu’un toit vert peut réduire la température de surface de 20 à 30°C par rapport à un toit conventionnel. Cette isolation thermique se traduit par une baisse significative de l’utilisation du climatiseur et donc, une facture d’électricité allégée.

L’autre avantage majeur concerne la gestion des eaux pluviales. Lors de fortes averses, les toits imperméables envoient d’énormes volumes d’eau vers les systèmes d’égouts municipaux, qui sont souvent surchargés, provoquant inondations et débordements d’eaux usées. Un toit végétal agit comme une éponge. Le substrat et les plantes absorbent l’eau, la filtrent et la relâchent lentement dans l’atmosphère. Selon sa conception, un toit vert extensif peut retenir de 50 à 60% des précipitations annuelles. Cette rétention réduit la pression sur les infrastructures publiques, diminue les risques d’inondation et améliore la qualité de l’eau qui finit par rejoindre les cours d’eau.

En combinant un toit vert avec un système de récupération, on atteint le summum de la gestion pluviale intelligente : l’eau qui n’est pas absorbée par le toit est pré-filtrée par les plantes avant d’être stockée dans votre cuve, fournissant une eau de bien meilleure qualité pour vos usages domestiques.

À retenir

- La récupération d’eau de pluie au Canada est viable et rentable avec une conception adaptée à l’hiver (cuve enterrée ou hivernage de la cuve hors-sol).

- Les usages vont bien au-delà du jardin : alimenter les toilettes et la machine à laver permet des économies substantielles et réduit la pression sur les services d’eau potable.

- Des solutions intégrées comme les toits verts et les jardins de pluie sont de plus en plus encouragées et subventionnées par les municipalités canadiennes.

Mettre un jardin sur son toit : bien plus qu’une belle idée, une solution d’avenir

L’idée de végétaliser les espaces urbains, et notamment les toits, n’est plus une utopie pour écologistes convaincus. C’est devenu une stratégie concrète, soutenue par de nombreuses municipalités au Canada, pour construire des villes plus résilientes, plus agréables à vivre et plus respectueuses des cycles naturels. Mettre un jardin sur son toit, ou même simplement aménager un jardin de pluie sur son terrain, c’est participer activement à cette transformation.

Ces initiatives s’inscrivent dans une philosophie plus large de « gestion à la source » des eaux pluviales. L’objectif est de ralentir, de stocker et de filtrer l’eau là où elle tombe, plutôt que de la diriger le plus vite possible vers un tuyau. Comme le résume parfaitement un expert du domaine, il s’agit de rendre au paysage urbain une de ses fonctions perdues.

Le principe de base, c’est de redonner au sol sa fonction première d’éponge. En plus d’être bénéfiques pour les sols, ces jardins égaient les quartiers.

– Michel Laliberté, Organisme de bassin versant de la Yamaska

Conscientes des bénéfices collectifs (réduction des inondations, amélioration de la qualité de l’air, lutte contre les îlots de chaleur), de plus en plus de villes canadiennes offrent des programmes de subvention pour encourager les citoyens à adopter ces solutions. Ces aides financières peuvent considérablement réduire l’investissement initial, rendant ces projets encore plus attractifs pour les propriétaires.

Les programmes varient d’une ville à l’autre, mais ils témoignent d’une reconnaissance croissante de l’importance de ces infrastructures vertes. Voici quelques exemples concrets d’aides offertes au Canada.

| Municipalité | Type d’aide | Montant |

|---|---|---|

| Toronto | Subvention toit vert | Jusqu’à $100/m² |

| Montréal | Programme jardins de pluie | Variable selon l’arrondissement |

| Cowansville | Remboursement jardin de pluie | 50% (max $1000) + substrat gratuit |

| Granby | Financement travaux | 65% (max $1000) |

| Laval | Subvention barils récupérateurs | Aide partielle à l’achat |

L’étape suivante consiste à vous renseigner sur les programmes spécifiques offerts par votre municipalité. Une visite sur leur site web ou un simple appel téléphonique pourrait révéler des aides financières qui rendront votre projet de gestion de l’eau de pluie non seulement écologique, mais aussi très avantageux sur le plan économique.