Contrairement à l’idée reçue, un bâtiment à énergie positive n’est pas qu’une maison « écolo », c’est une révolution où votre habitat devient un citoyen actif du réseau énergétique.

- Le concept va au-delà de la simple production solaire ; il s’agit d’un bilan énergétique annuel calculé, intégrant toutes les consommations.

- Des technologies adaptées au climat canadien, comme les panneaux bifaciaux et le stockage thermique, transforment les contraintes en atouts.

Recommandation : Pensez votre projet non comme une unité isolée, mais comme un futur nœud énergétique capable de dialoguer avec son environnement et de renforcer la résilience locale.

Imaginez un instant que les murs de votre maison ne se contentent plus de vous abriter, mais qu’ils participent activement à la vie énergétique de votre quartier. Que votre toit ne soit plus une simple protection contre les intempéries, mais une source de revenus et de résilience. Cette vision n’est plus de la science-fiction. C’est la promesse du bâtiment à énergie positive (BEPOS), un concept qui redéfinit radicalement notre rapport à l’habitat. Pendant des décennies, l’amélioration de la performance d’un bâtiment s’est résumée à mieux isoler, à réduire les ponts thermiques, bref, à consommer moins. Ces étapes, incarnées par la maison passive, sont fondamentales, mais elles ne représentent qu’une moitié du chemin.

La véritable rupture conceptuelle arrive lorsque le bâtiment cesse d’être un simple consommateur passif pour devenir un producteur et un acteur dynamique du réseau. Et si la clé n’était plus seulement de minimiser sa propre empreinte, mais de contribuer positivement à l’écosystème énergétique global ? C’est ici que le BEPOS entre en scène, non pas comme une simple optimisation technique, mais comme un changement de paradigme. Il ne s’agit plus de savoir comment votre maison peut se couper du monde, mais comment elle peut intelligemment dialoguer avec lui : avec le climat canadien, avec le réseau d’Hydro-Québec et, demain, avec la maison de votre voisin.

Cet article n’est pas un simple catalogue de technologies. C’est une exploration de cette révolution. Nous allons déchiffrer ce qui définit un vrai BEPOS, analyser les technologies qui le rendent possible dans notre climat nordique, et entrevoir le futur fascinant des micro-réseaux communautaires où chaque maison devient un maillon essentiel de notre transition énergétique collective.

Pour naviguer dans cette nouvelle ère de l’habitat, cet article est structuré pour vous guider pas à pas, du calcul fondamental de la performance énergétique jusqu’à la vision de la maison durable de demain à Montréal. Explorez avec nous les différentes facettes de cette révolution constructive.

Sommaire : De la consommation à la production, le guide de la maison BEPOS

- Comment savoir si un bâtiment est vraiment à énergie positive ? Le calcul expliqué

- Les technologies pour transformer votre maison en centrale électrique

- Que faire de l’électricité que vous produisez ? Autoconsommer ou revendre

- Le maillon manquant du BEPOS : comment stocker l’énergie produite en surplus

- Quand votre maison dialogue avec celle de votre voisin pour partager l’énergie

- Maison passive ou à énergie positive : quelle est la différence et quel est le futur ?

- Les technologies pour transformer votre maison en centrale électrique

- Construire demain : à quoi ressemblera la maison durable de Montréal ?

Comment savoir si un bâtiment est vraiment à énergie positive ? Le calcul expliqué

Un bâtiment à énergie positive (BEPOS) n’est pas défini par la simple présence de panneaux solaires sur son toit. C’est une question de bilan, une comptabilité énergétique rigoureuse sur une année complète. La formule est d’une simplicité désarmante : Énergie produite ≥ Énergie consommée. Si le résultat est positif, le bâtiment a généré un surplus, devenant un contributeur net au réseau. Mais le diable se cache dans les détails. Le calcul doit inclure toutes les consommations d’énergie du bâtiment : chauffage, climatisation, eau chaude, éclairage, ventilation et tous les appareils électriques. L’énergie produite, quant à elle, doit provenir de sources renouvelables installées sur site ou à proximité immédiate.

Cette approche est cruciale, car l’enjeu est de taille. Au Canada, le secteur du bâtiment est un poids lourd en matière d’émissions. Selon le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa), près de 17% des émissions de GES du pays proviennent de l’exploitation des bâtiments, un chiffre qui grimpe à 30% si l’on inclut le carbone intrinsèque des matériaux et de la construction. Viser un bilan énergétique positif n’est donc pas un luxe, mais une stratégie directe pour décarboner notre environnement bâti. Le standard du Bâtiment à Carbone Zéro (BCZ) du CBDCa est le cadre de référence au Canada pour valider cette performance, en certifiant les projets qui démontrent une conception et une exploitation exemplaires.

La preuve que cette ambition devient une réalité tangible est la multiplication des projets certifiés. Fin 2024, le CBDCa célébrait déjà 100 designs de bâtiments ayant obtenu la certification BCZ-Design. Ces projets, totalisant plus de 1,3 million de mètres carrés, montrent la voie. Fait révélateur, 75% d’entre eux sont entièrement électriques, bannissant toute combustion d’énergie fossile sur site. Un bâtiment n’est donc « vraiment » à énergie positive que lorsqu’il peut prouver, chiffres à l’appui et selon une norme reconnue, qu’il a effacé sa propre dette énergétique annuelle et commence à enrichir le réseau.

Les technologies pour transformer votre maison en centrale électrique

Faire d’une maison une mini-centrale électrique, surtout sous le climat canadien, exige un arsenal technologique intelligent qui va bien au-delà des simples panneaux solaires. La stratégie repose sur deux piliers : une réduction drastique de la demande énergétique et une production optimisée pour nos conditions spécifiques. C’est la synergie entre ces technologies qui crée la performance. L’un des concepts les plus fascinants est celui de l’albédo productif : transformer la réverbération du soleil sur la neige, une contrainte hivernale, en un véritable atout énergétique.

Cette image illustre parfaitement le fonctionnement des panneaux solaires bifaciaux. Contrairement aux panneaux traditionnels, ils captent la lumière sur leurs deux faces. En hiver, la neige agit comme un miroir naturel, augmentant significavenement le rendement global en captant la lumière directe du soleil et celle réfléchie par le sol. C’est l’exemple parfait d’une technologie adaptée qui transforme un défi local en avantage. Mais la production n’est qu’une partie de l’équation. La conservation de cette énergie est tout aussi cruciale, notamment grâce à des systèmes comme la ventilation double flux avec récupération de chaleur, qui assure un air sain sans gaspiller les précieux degrés Celsius en hiver.

Pour concrétiser cette transformation, une approche systémique est nécessaire. Il ne s’agit pas de choisir une ou deux technologies, mais de les orchestrer en un ensemble cohérent. La thermopompe pour climat froid, par exemple, devient infiniment plus efficace lorsqu’elle opère dans une enveloppe de bâtiment ultra-performante, elle-même conçue selon les principes de l’architecture bioclimatique.

Plan d’action : les technologies clés pour un BEPOS canadien

- Installer des panneaux solaires bifaciaux pour maximiser la captation de l’albédo de la neige.

- Intégrer une thermopompe à air certifiée pour climat froid, assurant une performance optimale même à -25°C.

- Mettre en place un système de récupération de chaleur des eaux grises pour préchauffer l’eau chaude sanitaire.

- Optimiser l’orientation bioclimatique du bâtiment, en maximisant la fenestration sur la façade sud pour le gain solaire passif en hiver.

- Installer une ventilation double flux avec récupération de chaleur (VRC) pour un renouvellement d’air efficace et économe.

- Prévoir un système de stockage d’énergie, qu’il soit électrique (batteries) ou thermique (saisonnier souterrain).

Que faire de l’électricité que vous produisez ? Autoconsommer ou revendre

Une fois votre maison transformée en centrale de production, une question stratégique se pose : que faire de ce surplus d’électrons ? Deux grandes philosophies s’affrontent, chacune avec ses avantages et ses contraintes : l’autoconsommation avec stockage, qui vise l’indépendance, et la revente au réseau, qui joue la carte de l’intégration. Le choix dépend de vos objectifs (résilience, rentabilité, simplicité) et des réglementations locales. L’autoconsommation implique généralement l’installation de batteries pour stocker l’énergie produite en journée et l’utiliser le soir ou lors de pics de demande. C’est la voie royale vers la résilience, vous protégeant des pannes de réseau, mais elle représente un investissement initial plus élevé.

La revente au réseau, via des programmes comme le mesurage net d’Hydro-Québec, est plus simple à mettre en œuvre. Vous utilisez le réseau comme une immense batterie virtuelle : vous y injectez votre surplus et vous y puisez lorsque votre production est insuffisante. Cette option génère des crédits ou des revenus, mais vous maintient dépendant de l’infrastructure et des tarifs fixés par le fournisseur. Une troisième voie, encore émergente mais prometteuse, est le Vehicle-to-Grid (V2G), où la batterie de votre voiture électrique sert de solution de stockage mobile et flexible, optimisant l’usage d’un actif que vous possédez déjà.

Ce tableau comparatif synthétise les implications de chaque option pour vous aider à y voir plus clair. Il est basé sur une analyse des modèles économiques courants, bien que la rentabilité puisse varier selon votre province et l’évolution des technologies.

| Option | Avantages | Inconvénients | Rentabilité |

|---|---|---|---|

| Autoconsommation totale | Indépendance énergétique, résilience aux pannes | Nécessite batteries coûteuses | ROI 8-12 ans |

| Revente au réseau | Revenus réguliers, pas de stockage requis | Dépendance au réseau, tarifs variables | ROI 10-15 ans |

| Vehicle-to-Grid (V2G) | Double usage véhicule/stockage, flexibilité maximale | Technologie émergente, véhicule compatible requis | ROI 6-10 ans |

Cette décision n’est pas seulement technique ou financière, elle est aussi philosophique. Elle s’inscrit dans une vision plus large du rôle que nous voulons donner à nos bâtiments, un point souligné par Thomas Mueller, président et chef de la direction du CBDCa :

Les changements que nous avons apportés donnent à l’industrie et aux gouvernements une voie claire pour faire preuve de leadership en matière de carbone.

– Thomas Mueller, Président et chef de la direction du CBDCa

Le maillon manquant du BEPOS : comment stocker l’énergie produite en surplus

La production d’énergie renouvelable est par nature intermittente : le soleil ne brille pas la nuit et le vent ne souffle pas en continu. Pour qu’un bâtiment à énergie positive atteigne une véritable autonomie et résilience, la production doit être couplée à une solution de stockage intelligente. C’est le maillon manquant qui assure la cohérence du système. Si les batteries lithium-ion sont la solution la plus connue pour le stockage électrique à court terme, une approche encore plus ambitieuse et adaptée à notre climat est le stockage thermique saisonnier. Le concept est d’une logique implacable : capturer la chaleur abondante de l’été pour l’utiliser durant les longs mois d’hiver.

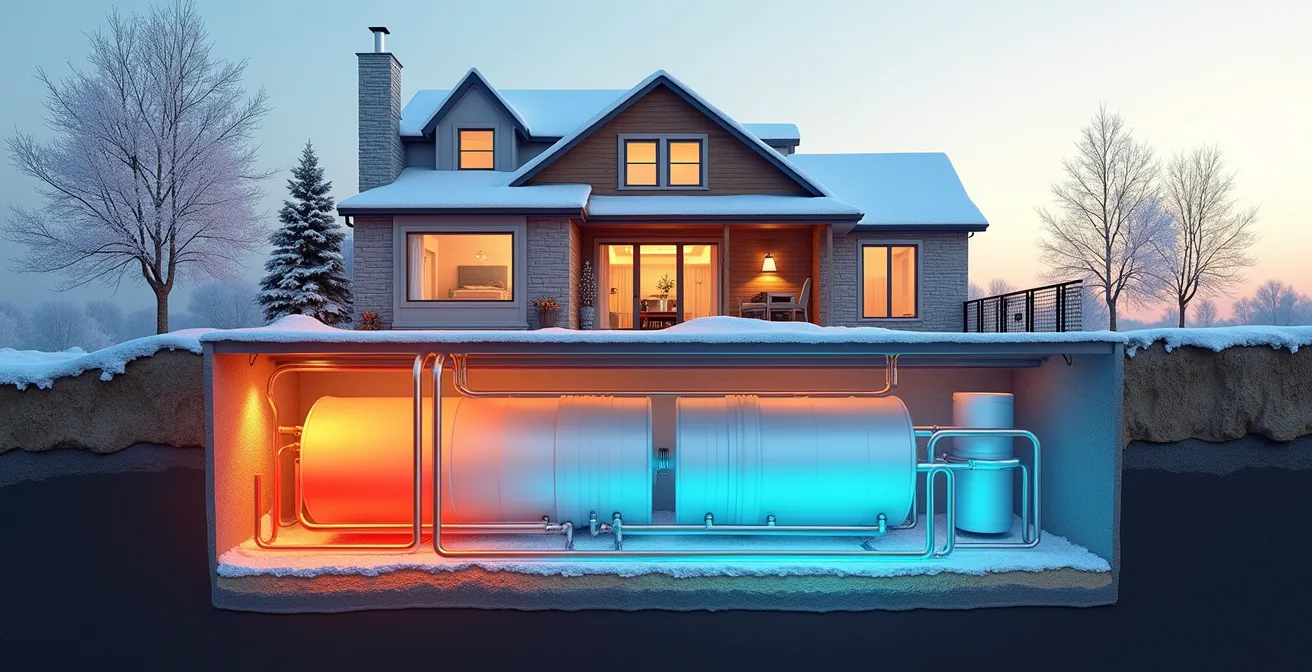

Cette infrastructure, souvent invisible car souterraine, agit comme un thermos géant pour votre maison. La chaleur, captée par des panneaux solaires thermiques en été, est transférée à un grand réservoir d’eau isolé enfoui dans le sol. L’eau peut atteindre des températures de 90°C et conserver cette énergie pendant des mois. En hiver, cette eau chaude est pompée pour alimenter le système de chauffage de la maison, comme un plancher radiant. C’est une forme de résilience climatique active, une solution bas-carbone qui vous affranchit des aléas du réseau électrique lors d’événements extrêmes, qu’il s’agisse d’une tempête de verglas ou d’une panne due aux feux de forêt, des réalités de plus en plus présentes au Canada.

Comme le montre cette coupe, le système est entièrement intégré au bâtiment et à son terrain, formant un écosystème énergétique complet. Une étude sur le stockage thermique saisonnier démontre que cette technologie permet non seulement de décaler l’usage de l’énergie solaire de plusieurs mois, mais aussi d’atteindre des niveaux d’autonomie thermique proches de 100%, même dans les climats les plus rigoureux. Le stockage n’est donc plus une simple option, mais la clé de voûte qui transforme une maison productrice en une forteresse énergétique autonome et durable.

Quand votre maison dialogue avec celle de votre voisin pour partager l’énergie

L’ultime évolution du bâtiment à énergie positive transcende les murs de la propriété individuelle. Une fois qu’une maison devient un producteur net, la prochaine étape logique est qu’elle devienne un nœud énergétique au sein d’une communauté. Imaginez un quartier où les maisons communiquent entre elles : la maison A, inoccupée en journée et baignée de soleil, partage son surplus avec la maison B, où une famille travaille à domicile et consomme plus. Le soir, la maison C, dont le propriétaire rentre et branche sa voiture électrique, puise dans le surplus collectif. Ce n’est plus de l’autoconsommation, c’est de l’autoconsommation collective, un micro-réseau local intelligent et résilient.

Cette vision confère à chaque bâtiment une forme de citoyenneté énergétique. La maison n’est plus une entité égoïste visant sa propre autonomie, mais un membre coopératif d’un écosystème local. Ce partage permet de lisser les pics de production et de consommation à l’échelle du quartier, réduisant la dépendance au réseau central et augmentant drastiquement l’efficacité globale. Des plateformes de « transactive energy », souvent basées sur des technologies sécurisées comme la blockchain, pourraient automatiser ces micro-transactions d’énergie entre voisins, créant un marché de l’énergie hyper-local, transparent et équitable.

Cependant, cette révolution se heurte encore à des cadres réglementaires pensés pour un monde centralisé. Les commissions provinciales de l’énergie et le modèle de distribution historique ne sont pas encore pleinement adaptés pour gérer des millions de « prosommateurs » (producteurs-consommateurs). Néanmoins, des projets pilotes voient le jour et défrichent ce territoire. Des communautés comme West Five à London, en Ontario, expérimentent déjà avec des micro-réseaux intelligents, démontrant que ce futur collaboratif est techniquement à notre portée. Le principal défi n’est plus technologique, mais réglementaire et social : sommes-nous prêts à repenser la gouvernance de l’énergie pour l’adapter à ce modèle décentralisé ?

Maison passive ou à énergie positive : quelle est la différence et quel est le futur ?

Dans l’univers de la construction durable, les termes « maison passive » et « maison à énergie positive » sont souvent utilisés, mais ils décrivent deux philosophies distinctes, bien que complémentaires. La maison passive (ou Passivhaus) est une ascète de l’énergie. Son objectif premier est la réduction radicale des besoins en chauffage et en climatisation, à un niveau si bas qu’ils deviennent quasi négligeables. Pour cela, elle mise sur une conception et une exécution impeccables : isolation thermique supérieure, fenêtres triple vitrage ultra-performantes, enveloppe parfaitement étanche à l’air et ventilation avec récupération de chaleur. C’est une approche défensive, axée sur la conservation maximale.

Le bâtiment à énergie positive (BEPOS), lui, intègre tous les principes de la maison passive, mais il y ajoute une dimension offensive : la production d’énergie renouvelable sur site. Le BEPOS est un passif qui a décidé de passer à l’attaque. Il ne se contente pas de consommer très peu, il vise à produire plus d’énergie (généralement via le solaire photovoltaïque) qu’il n’en consomme sur une base annuelle. Si la maison passive est un marathonien de l’efficacité, le BEPOS est un décathlonien qui excelle à la fois en défense (réduction) et en attaque (production). L’élan vers ces standards est bien réel, avec plus de 200 projets inscrits pour la certification BCZ-Design au Canada en 2024.

Alors, quel est le futur ? Le futur n’est pas de choisir entre l’un ou l’autre, mais de les voir comme les étapes d’une même évolution. La rigueur de la conception passive est le socle indispensable sur lequel se construit la capacité de production du BEPOS. Le véritable horizon est le BEPOS, car il répond à une double nécessité : réduire notre impact et devenir des acteurs de la solution énergétique. C’est une vision qui engage une responsabilité à long terme, comme le rappelle Mark Hutchinson, vice-président aux programmes du CBDCa :

Chaque décision que nous prenons, que ce soit pour une rénovation ou pour le design d’un bâtiment neuf, aura des répercussions qui s’échelonneront sur des décennies.

– Mark Hutchinson, Vice-président aux programmes du CBDCa

Les technologies pour transformer votre maison en centrale électrique

Si la section précédente a listé les composantes individuelles, la véritable magie d’un BEPOS réside dans leur intégration systémique. Une maison à énergie positive n’est pas une simple collection de gadgets écologiques ; c’est un organisme vivant où chaque technologie dialogue avec les autres, orchestrée par un cerveau central. Penser en termes de système, et non de composants, est la clé du succès. Par exemple, la performance d’une thermopompe pour climat froid est décuplée lorsqu’elle fonctionne à l’intérieur d’une enveloppe super-isolée et étanche, car elle a beaucoup moins de travail à fournir pour maintenir une température stable.

De même, le système de ventilation à récupération de chaleur (VRC) ne se contente pas de renouveler l’air. Il collabore avec le système de chauffage en préchauffant l’air entrant avec la chaleur de l’air sortant, réduisant ainsi la charge sur la thermopompe. C’est cette synergie invisible qui crée des gains d’efficacité exponentiels. Le tout est piloté par un système de gestion de bâtiment intelligent (BMS) qui agit comme le chef d’orchestre : il anticipe la météo pour optimiser la production solaire, gère la charge et la décharge de la batterie en fonction des tarifs du réseau, et ajuste le chauffage pièce par pièce selon l’occupation.

Dans le contexte canadien, cette intégration est synonyme de résilience. Le système peut décider de manière autonome de stocker l’énergie solaire en prévision d’une tempête annoncée, ou de limiter la consommation des appareils non essentiels lors d’un pic de demande sur le réseau pour contribuer à la stabilité collective. C’est là que l’on touche à la notion d’infrastructure intelligente. La maison n’est plus une boîte inerte, mais un partenaire proactif qui prend des décisions pour optimiser son confort, ses finances et son impact sur la communauté. La performance ne vient pas de la technologie la plus chère, mais de l’intelligence avec laquelle toutes les technologies sont interconnectées.

À retenir

- Un bâtiment BEPOS se définit par un calcul annuel strict (Production ≥ Consommation), pas seulement par sa technologie.

- La clé de l’autonomie et de la résilience réside dans le stockage d’énergie, qu’il soit électrique (batteries) ou thermique (saisonnier).

- Le futur de l’habitat durable est interconnecté : les maisons dialogueront entre elles pour former des micro-réseaux énergétiques communautaires.

Construire demain : à quoi ressemblera la maison durable de Montréal ?

La maison durable de Montréal ne sera pas une utopie futuriste déconnectée de la réalité urbaine. Au contraire, elle sera profondément ancrée dans son contexte, capable de s’adapter aux hivers rigoureux et de valoriser le patrimoine bâti existant. La vision du BEPOS prend tout son sens dans la métropole québécoise, où l’hydroélectricité offre déjà une base d’énergie propre. Le défi montréalais est double : construire de nouveaux bâtiments exemplaires et, surtout, transformer intelligemment le stock de bâtiments existants. La tendance est déjà amorcée, avec plus de 30 projets inscrits au Québec pour la certification BCZ (Bâtiment à Carbone Zéro) et déjà 6 certifications obtenues.

La maison durable montréalaise sera donc un hybride. Pour le neuf, elle adoptera une conception bioclimatique, avec de larges ouvertures au sud pour capter le soleil d’hiver et des protections pour se prémunir de la surchauffe estivale. Pour la rénovation, elle transformera les duplex et triplex du Plateau en modèles d’efficacité, en super-isolant les enveloppes et en intégrant des systèmes de récupération de chaleur. Elle sera connectée, intelligente, et saura tirer le meilleur parti de chaque rayon de soleil, même en plein mois de février.

Loin d’être une simple vue de l’esprit, ce futur se construit déjà. L’exemple de la firme d’architecture Lemay est emblématique de cette transformation.

Étude de cas : La transformation de l’entrepôt Lemay à Montréal

La firme a relevé le défi de transformer un entrepôt industriel abandonné en un espace de travail exemplaire, accueillant 350 employés. En visant et en obtenant la certification BCZ-Performance, Lemay a prouvé qu’il était possible de créer un environnement à consommation énergétique nette zéro et sobre en carbone à partir de l’existant. Ce projet, dont la performance est vérifiée annuellement, démontre que la rénovation profonde est une voie crédible et puissante pour décarboner le parc immobilier de Montréal, comme le souligne une analyse détaillée du projet par Écohabitation.

La maison durable de Montréal ne sera donc pas un modèle unique, mais une mosaïque de solutions adaptées, prouvant que l’avenir de la construction passe autant par l’innovation radicale que par la réinvention intelligente de notre héritage.

Pour concevoir l’habitat de demain, l’étape suivante consiste à intégrer cette vision d’autonomie et de citoyenneté énergétique dès les premières esquisses de votre projet.

Questions fréquentes sur le bâtiment à énergie positive

Quels sont les obstacles réglementaires actuels au Canada pour le partage d’énergie?

Les commissions provinciales de l’énergie et le modèle de distribution centralisé actuel ne sont pas conçus pour gérer les « prosommateurs » qui produisent et consomment de l’énergie. Les cadres réglementaires doivent évoluer pour faciliter les micro-transactions locales et les micro-réseaux communautaires.

Existe-t-il des projets pilotes de micro-réseaux au Canada?

Oui, des projets comme West Five à London (Ontario) expérimentent le partage d’énergie au niveau communautaire avec des micro-réseaux intelligents. Ces projets servent de laboratoires pour tester les technologies et les modèles d’affaires du futur réseau décentralisé.

Comment fonctionnerait techniquement ce partage d’énergie entre voisins?

Des plateformes de « transactive energy », potentiellement basées sur la blockchain pour la sécurité et la transparence, pourraient gérer les micro-transactions énergétiques locales de manière automatisée. Chaque kilowattheure partagé ou consommé serait enregistré et facturé en temps réel entre les participants du micro-réseau.